Paris accueille en effet une pléiade d’expositions.

Certaines ne seront visibles que ce week-end, d’autres plus longtemps.

Certaines « indoor » et dans des lieux imprégnés d’histoire comme la Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière ou la Fondation Cartier, d’autres en extérieur comme cette grenouille géante Place Vendôme, Place du Palais-Royal, avenue Winston Churchill…

Toutes témoignant de la vitalité et de la diversité de la création contemporaine…

Parmi ces rendez-vous, plusieurs événements ont retenu notre attention par leur capacité à renouveler le regard porté sur l’art.

OFFSCREEN Paris – dont c’est la quatrième édition – qui se déploie dans un lieu d’exception : la Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière.

Sur le site d’un édifice historique longuement associé à l’histoire médicale et artistique de la ville, cette manifestation se présente comme un parcours immersif, articulé autour d’une sélection précise de 28 artistes, issus de l’avant-garde, des pratiques historiques ou des créations contemporaines. Dénommé comme un salon à direction curatoriale, OFFSCREEN se distingue par la synergie qu’il établit entre le contexte architectural et les propositions artistiques.

La présélection d’artistes, représentés par une dizaine de galeries françaises et étrangères, explore à la fois l’image fixe et en mouvement, mêlant installations, vidéos et pratiques innovantes.

Parmi les figures majeures célébrées cette année, Shigeko Kubota occupe une place d’honneur en tant que pionnière de l’art vidéo, dont l’héritage s’étend sur cinq décennies.

L’histoire de la Salpêtrière, centrale à la compréhension de cette sélection, est également explorée à travers un ensemble exceptionnel de tirages photographiques d’Albert Londe, issus des séances du Dr Charcot.

Ces images, en collaboration avec la Galerie Baudoin Lebon, élaborent un dialogue entre iconographie médicale, recherche clinique et construction des savoirs sur l’hystérie.

L’aspect performatif n’est pas absent, puisqu’une œuvre de longue durée, intitulée In This Mortal House Building 3, est présentée par Maria Stamenković Herranz dans le cadre de la résidence curatoriale de la Maison OFFSCREEN.

Sur six jours, la construction, puis la destruction, d’une spirale de briques crues les yeux bandés amplifie la réflexion sur la vulnérabilité et la résilience.

INFOS PRATIQUES

OFFSCREEN PARIS

Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière (entrée par le square Marie Curie)

du 21 au 26 octobre 2025

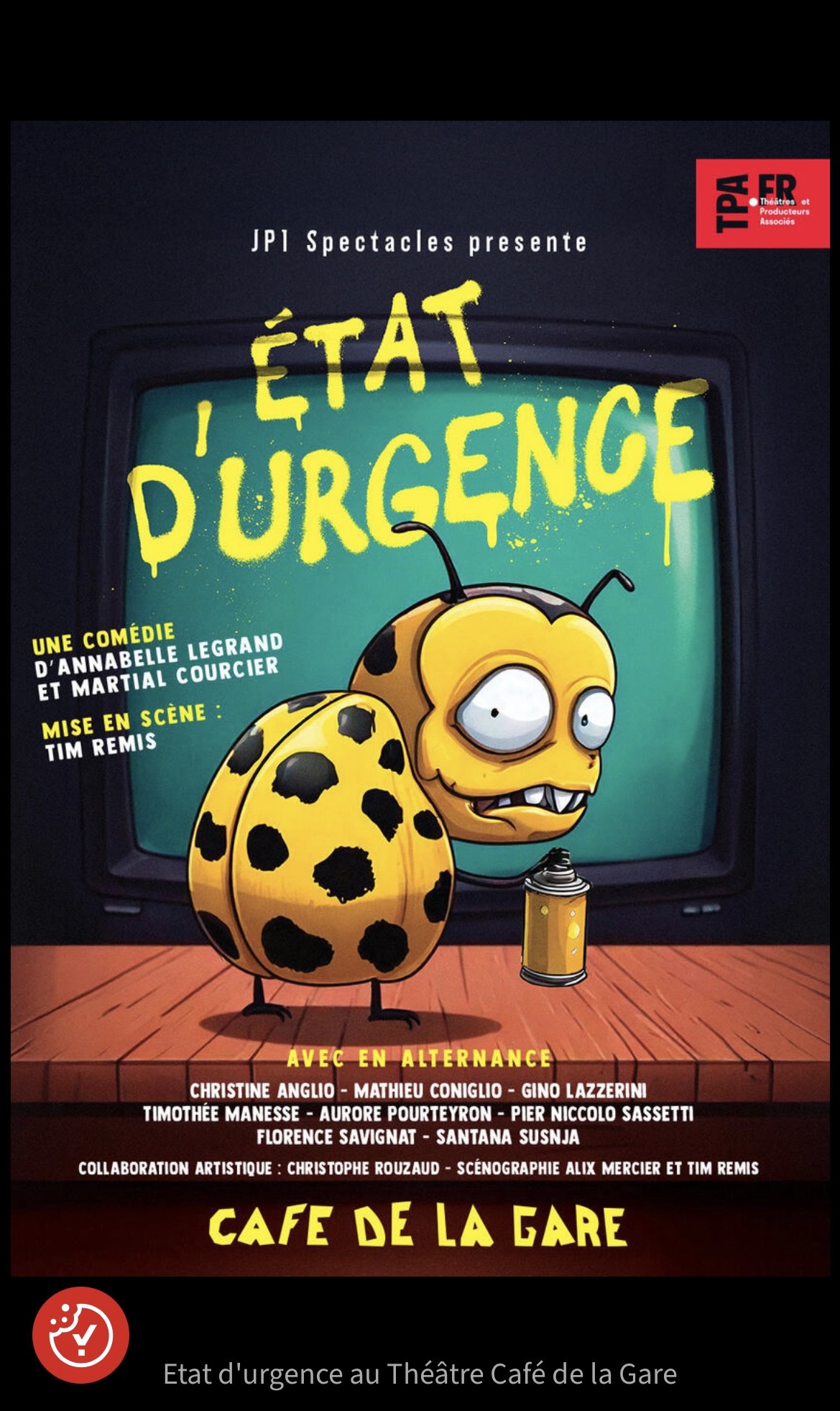

Autre exposition intéressante à voir actuellement à Paris à la Galerie Jean-François Cazeau:

Photogrammes et Rayogrammes : 1940-1950, œuvres de Pierre Jahan

Cette exposition met en valeur les techniques innovantes d’un artiste qui bien que peu connu (ou en tous cas pas assez) du grand public est une figure pionnière de la photographie.

Photogrammes, photomontages et …photos brûlées

Pierre Jahan fait partie, avec Moholy-Nagy , Man Ray et Christian Schad, de ces artistes ayant pratiqué la photographie sans appareil : le photogramme (ou rayogramme dans le terme de Man Ray).

Il s’agit d’une technique qui permet d’obtenir des photographies par simple interposition d’un objet entre le papier photosensible et la source lumineuse.

Ce procédé fixe l’image et fait apparaître des silhouettes en négatif sur la photographie finale.

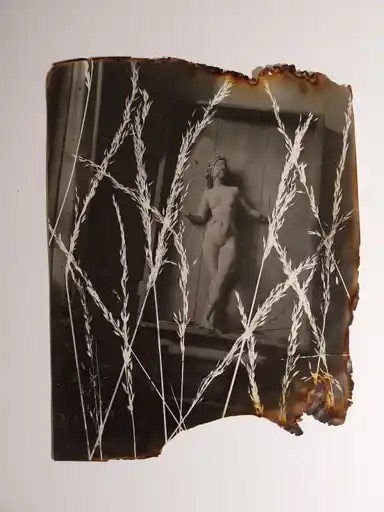

L’Herbier surréaliste (1945-1948), présenté dans l’exposition, est sans doute la série de photogrammes la plus surprenante de Pierre Jahan.

L’artiste revient aux origines scientifiques du procédé souvent utilisé dans la botanique, tout en le détournant. Ainsi, des exemplaires de graminées et autres plantes se superposent sur ces photographies.

L’une des caractéristiques – totalement fortuite – de cette série de photographies : leurs contours partiellement brûlés.

Cela est dû à l’incendie de l’appartement et de l’atelier de Pierre Jahan en 1948. Le photographe a choisi d’en faire un élément supplémentaire d’esthétisme… et de surréalisme.

INFOS PRATIQUES

Pierre JAHAN. Photogrammes et Rayogrammes : 1940-1950

Exposition du 24 octobre au 20 décembre 2025

Du mardi au samedi de 14h à 19h

8 rue Sainte-Anastase, 75003 Paris

T . +33 1 48 04 06 92 / +33 6 03 79 76 26

jfc@galeriejfcazeau.com

La résidence de mentorat Reiffers Initiatives dévoile une collaboration unique entre Daniel Buren et Miles Greenberg

À cette occasion, Daniel Buren, mentor de l’édition 2025, a conçu un travail permanent in situ Intitulé “La Façade aux acacias”, qui habille intégralement l’immeuble abritant le fonds de dotation Reiffers Initiatives, situé au 30 rue des Acacias, Paris 17.

L’artiste dévoile également un second travail in situ intitulé “Nouvelles images du Ciel”.

Miles Greenberg quant à lui, présente à cette occasion de nouvelles sculptures monumentales en fonte d’aluminium ainsi qu’une performance inédite dans son exposition “Solaris”.

L’histoire du cinéma est également à l’honneur à la Cinémathèque française, qui dédie une rétrospective complète à Orson Welles.

Pour célébrer le 40e anniversaire de la disparition du maître, cette exposition d’envergure explore la richesse de son œuvre, à travers une présentation exhaustive, complétée par conférences et projections.

Enfin, la Fondation Cartier inaugure ses nouveaux espaces situés au 2, place du Palais-Royal, avec son « Exposition générale » retraçant quarante années de programmation.

Conçue par Jean Nouvel, cette présentation esquisse une cartographie des enjeux contemporains liés à la société, à la technologie et à l’environnement.

Cette Exposition Générale retrace quarante ans d’art contemporain à la Fondation Cartier à partir d’une collection façonnée au fil de sa programmation.

Articulée autour de quatre grandes lignes de force qui traversent la Collection, l’Exposition Générale présente la diversité des engagements artistiques portés par l’institution.

Elle s’ouvre sur un laboratoire architectural (Machines d’Architecture) où maquettes, dessins, fragments et installations donnent à voir, en dialogue avec l’environnement urbain, une pluralité d’approches et d’appropriations critiques de l’architecture. Composant une ville réinventée, ces formes côtoient les mondes vivants qui invitent à interroger le rôle de l’institution dans la conservation des écosystèmes menacés et les limites de l’anthropocentrisme (Être Nature). L’exposition explore également la création comme espace d’expérimentation et de décloisonnement, démontrant comment de nouvelles porosités entre art, artisanat et design renouvellent les langages plastiques (Making Things). Enfin, elle convoque des pratiques artistiques mêlant technologie, fiction et savoirs scientifiques qui esquissent d’autres manières de lire et d’habiter le monde (Un Monde Réel).

En périphérie de ces expositions thématiques, des présentations adjacentes révèlent les trajectoires et démarches individuelles ou collaboratives de certains artistes phares de la collection. Tissant formes et cultures humaines et non-humaines, techniques et pratiques émancipées de la hiérarchie traditionnelle des beaux-arts, l’Exposition Générale esquisse une nouvelle cartographie de la création contemporaine : une alternative à l’encyclopédie muséale qui renouvelle la fonction de l’institution comme espace public d’expérimentation et de fabrication de nouveaux savoirs.

Exposition Générale emprunte son titre aux expositions organisées par les Grands Magasins du Louvre dès la fin du XIXe siècle dans le bâtiment haussmannien qu’occupera la Fondation Cartier, édifiée pour la première Exposition Universelle parisienne de 1855.

À travers toute son histoire, ce bâtiment n’a cessé de se réinventer comme lieu d’exposition, révélant une continuité profonde entre ses métamorphoses successives et les dispositifs de mise en espace qui les ont accompagnées.

Son évolution : une véritable histoire scénographique qui restitue l’évolution des mœurs et des usages modernes de l’architecture.

Conçu d’abord comme Grand Hôtel (c. 1855-1880) pour accueillir les visiteurs de l’Exposition universelle, il se transforme progressivement en Grands Magasins (1880-1977), faisant de ses salons des halls d’exposition commerciale, véritables « palais marchands » que l’on visite «comme on va au musée ». Cette vocation se prolonge avec le Louvre des Antiquaires (1977-2018), dont l’organisation spatiale, faite de boutiques en enfilades reliées par de longs couloirs, instaure une continuité de vitrines où des expositions d’objets et d’art décoratifs sont régulièrement organisées.

Rassemblant objets et marchandises de tous horizons, ces événements ont participé à l’élargissement du champ culturel, à la circulation de nouveaux savoirs, à la démocratisation de la culture matérielle et des artefacts au XIXe siècle – une histoire qui dialogue aujourd’hui avec la philosophie de la collection.

La mise en espace d’Exposition Générale conçue par le studio Formafantasma rend apparent le dispositif d’exposition et réactualise la dimension sociale et expérimentale des « Expositions Générales » et autres manifestations commerciales qui ont accompagné l’évolution des pratiques muséales.

Formafantasma conçoit un dispositif tridimensionnel, en interaction avec l’architecture dynamique du bâtiment, dont il exploite les différents points de vue et hauteurs.

Les supports en textile – structures modulables en tissu montés sur des profilés aluminium et contenant leur propre système d’éclairage – orientent le visiteur parmi les oeuvres et la signalétique de l’exposition.

En se prolongeant dans la ville, l’Exposition Générale embrasse au-delà de son bâtiment le patrimoine architectural de son nouvel environnement urbain : la place du Palais-Royal ainsi que la galerie Valois, passage souterrain reliant anciennement le métro et les grands magasins, accueillent des interventions artistiques qui inscrivent à l’échelle urbaine les lignes de force de l’exposition.

D’octobre 2025 à février 2026, une série de dessins d’Andrea Branzi illustrant son projet de 2008 pour le Grand Paris et développé en collaboration avec l’architecte italien Stefano Boeri est présenté dans la Galerie de Valois.

En valorisant sa porosité avec la ville et l’espace public, la Fondation Cartier réaffirme son ancrage parisien et fait de l’exposition un lieu de fabrique collective de récits, connaissances et formes, en prise directe avec son époque.

HOMMAGE À CHRISTIAN BÉRARD

GALLERIA CONTINUA / Paris Matignon

GALLERIA CONTINUA / Paris Matignon consacre une exposition à Christian Bérard, conçue par Carlo Falciani avec la complicité de Bruno Botticelli (Botticelli Antichità).

Fidèle à son programme mettant en résonance l’art ancien, moderne et contemporain, la galerie met ici en lumière la figure de Christian Bérard, acteur incontournable de la scène artistique française des années 1930 et 1940.

Christian Bérard (Paris, 1902-1949) occupe une place singulière sur la scène artistique parisienne par la diversité de ses talents et l’ampleur de ses collaborations dans de multiples disciplines.

Peintre, décorateur de théâtre et de cinéma, scénographe et illustrateur de mode, il a marqué deux des décennies les plus raffinées et sophistiquées de l’art français et européen par un style novateur, alliant une élégance rare à une attitude résolument anticonformiste.

Ce projet, mené en collaboration avec Botticelli Antichità, trouve son origine dans la redécouverte d’une importante sculpture baroque, admirée par Bérard qui la percevait presque comme son double.

Des photographies emblématiques d’Herbert List témoignent de cet attachement, montrant l’artiste enlacé à la monumentale œuvre en marbre, comme devant un miroir reflétant son visage et sa posture.

La sculpture ancienne ayant appartenu à Christian Bérard est présentée aux côtés de deux autres têtes expressives…

…l’une datant du XVIe siècle, l’autre du début du XVe siècle…

Chacune incarnant une facette de l’humanité et rappelant les fractures du temps.

Les œuvres graphiques de Bérard dialoguent avec des créations inédites de Juan Araujo spécialement conçues pour l’exposition, tandis qu’une œuvre de Jean Cocteau qui entre en résonance avec les sculptures de Jonathas de Andrade et l’univers de JR.

Enfin, les maquettes de Bérard font écho aux œuvres d’Eva Jospin, soulignant la contemporanéité de son univers et l’influence toujours vive de son travail sur les pratiques artistiques actuelles.

INFOS PRATIQUES

HOMMAGE À CHRISTIAN BÉRARD

JUAN ARAUJO / CHRISTIAN BÉRARD / JEAN COCTEAU JONATHAS DE ANDRADE / EVA JOSPIN / JR

GALLERIA CONTINUA / Paris Matignon

du 16.10.2025 au 11.01.2026

Et, bien sûr, impossible de passer à côté d’ART BASEL 2025 qui se tient actuellement au Grand Palais et aussi dans plusieurs lieux parisiens : Place Vendôme, Palais d’Iena, Petit Palais…